04.10Appendix IA. Evolution als Zusammenspiel von Genetik und Physik

- Appendix IA. Evolution als Zusammenspiel von Genetik und Physik

- Die Erfindung der molekularen Elektronenspeicher

- Selbstorganisation biologischer Materialien durch formabhängige zwischenmolekulare Kräfte

- Die Sichelzellen-Anämie: Fatale Folge einer Punktmutation

- Der hierarchische Aufbau biologischer Materialien

- Die Natur musste während der Evolution die Skalengesetze der Physik beachten

- Vom Rotations- zum Linearmotor: Paradigmenwechsel auf dem Weg zu höheren Lebensformen

- Die Natur als Konstrukteur

- Epilog

- Referenzen:

Appendix IA. Evolution als Zusammenspiel von Genetik und Physik

Die Frage, ob man Leben auf der Basis der Physik verstehen kann ist sehr alt und wird oft kontrovers diskutiert. Bis vor zwanzig Jahren waren viele Biologen der Meinung, die Physik habe nichts zum Verständnis biologischer Prozesse beigetragen. Dies ist falsch, wie viele Beispiele zeigen. Thomas Young und Hermann von Helmholtz (zwei Gründungsväter der Biophysik) entdeckten die physikalischen Grundlagen des Farbsehens. H. von Helmholtz formulierte den Energieerhaltungssatz so, dass er auf Physik und Biologie gleichzeitig angewendet werden kann. Ohne die von ihm entdeckten Wirbelsätze der Hydrodynamik würden wir immer noch nicht verstehen weshalb Vögel fliegen können. In den letzten 30 Jahren ist die Physik biologischer Materialen und Systeme jedoch zu einem wichtigen Zweig der Lebenswissenschaften geworden. Es zeigte sich, dass man viele fundamentale biologische Fragen ohne Physik gar nicht beantworten kann. Heute möchte ich Ihnen zeigen, dass das interaktive Zusammenspiel zwischen Physik und Genetik wesentlich zur Evolution der biologischen Vielfalt beigetragen hat.

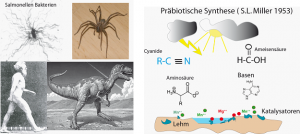

Wir sind fasziniert von der schier unendlichen Vielfalt von Lebensformen die sich über gut acht Größenordnungen der Längenskala erstreckt (wie Abbildung 1 zeigt). Wir fragen uns auch oft, welche Stellung wir in dieser Vielfalt einnehmen. Diese Vielfalt erstaunt uns noch mehr, seit wir wissen, dass der Bauplan für die Entwicklung aller Lebewesen durch die Anordnung der Basenpaare in der DNS-Doppelhelix festgelegt ist, so dass jedes Lebewesen sein eigenes Genom besitzt. In Anbetracht der Komplexität lebender Materie stellt sich jedoch die Frage, ob die auf der DNS gespeicherte Information allein ausreicht, den Bauplan für die Entwicklung eines Lebewesens vom befruchteten Ei zu ausgewachsenen Tieren oder Pflanzen festzulegen.

Erstaunlicherweise waren es zwei Physiker, Ernst Schrödinger, der Begründer der Wellenmechanik und Max Delbrück, ein Urvater der molekularen Genetik, die die Frage nach den molekularen Grundlagen der genetischen Informationsspeicherung auf den richtigen Weg brachten. Erwin Schrödinger propagierten in seinem berühmten und sehr einflussreichen Buch ‘Was ist Leben’ die Idee, daß genetische Information in einem Makromolekül gespeichert ist. Er rätselte darüber, wie ein solches Molekül aufgebaut sein müsste, um genetische Information zu speichern und bei der Zellteilung zu replizieren. Max Delbrück führte, zusammen mit Salvador Luria, 1943 die ersten exakten genetischen Experimente an Bakterien durch, die zeigten, dass Mutationen spontan auftreten können und somit in Molekülen gespeichert sein können. Diese Überlegungen gipfelte in der Entdeckung der DNA-Doppelhelix als universeller Informationsspeicher durch J. Watson und F. Crick (1953) und der Aufklärung des genetischen Codes durch den Biochemiker M. Nirenberg etwa 10 Jahre später. Wir werden weiter unten sehen, wie elegant die Natur das Problem der Stabilisierung der Informationsspeicher und der Replikation der Information gelöst hat.

Tatsächlich ist die Situation einfacher, als man bei Betrachtung von Abbildung 1 zunächst denkt, denn Mutter Natur schafft die Vielfalt der Lebewesen durch Kombination einer erstaunlich kleinen Zahl molekularer Grundbausteinen und Makromoleküle, wie wir später sehen werden. Dies gelingt ihr durch das Wechselspiel zwischen der genetischen Information und der Physik (und natürlich der Chemie) der lebenden Materie.

In diesem Vortrag diskutieren wir anhand von Beispielen zwei Prinzipien die bei der Entstehung des Lebens eine zentrale Rolle spielten:

1. Die Selbstorganisation smarter molekularer Bausteine durch formabhängige zwischenmolekulare Kräfte und

2. der hierarchischen Aufbau der Materie aus nahezu identischen, spezifische Funktionen erfüllende Module.

Wir werden außerdem zeigen, wie physikalische Randbedingungen und Skalengesetze der Evolution Grenzen setzen oder zur Entwicklung neuer Materialien und Konstruktionsprinzipien führten.

Abb 1. a) Eine kleine Auswahl der Vielfalt der Lebensformen, die sich über acht Größenordnungen der Längenskala erstreckt; von einem tausendstel mm (der Größe der Bakterien) bis 100 m (der Höhe der Sequoia Bäume) b) Szenario der Ursuppe vor 3 Milliarden Jahren, das in dem berühmten Miller-Urey-Experiment (von dem Studenten S.L. Miller 1953 durchgeführt) simuliert wurde und zeigte, dass unter den Bedingungen viele kleine biologisch aktive Moleküle, wie Ameisensäure, Aminosäuren und Purin-Basen entstanden sein können. (Literatur findet man in Wikipedia). Unter spezifischen Bedingungen können auch kleine Polyaminosäuren und DNS- Stränge entstanden sein (siehe auch M. Eigen, Die Naturwissenschaften 58, 465-523, 1971).

Die Erfindung der molekularen Elektronenspeicher

In Gegenwart einfacher Kohlenwasserstoffe und den Bedingungen der Ursuppe (in der sogenannten präbiotischen Phase) kann eine Fülle organischer Moleküle entstanden sein, wobei photochemische Prozesse oder elektrische Entladungen eine wichtige Rolle spielten. Wir können daher mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass in der frühen Phase der Evolution eine Fülle organischer Moleküle entstanden sind. Die Frage ist also weniger, ob ein gewisses Molekül entstanden ist, sondern wie Mutter Natur spezifische molekulare Bausteine aus einer schier unendlichen Fülle von Molekülen ausgewählt hat, um chemische Reaktionen zu kontrollieren und die makromolekularen Bausteine des Lebens (d.h. die Proteine, die DNS und die Polysaccharide) unter kontrollierten Bedingungen zu formen. Wir wollen diese Bausteine smarte Moleküle nennen.

Die Natur hat in der Frühphase der Evolution solche smarte Moleküle ausgewählt, um die makromolekularen Bausteine des Lebens zu formen und chemische Reaktionen zu zähmen. Wir betrachten als Beispiel die Erfindung der Zwischenspeicher für freie Elektronen, wie das in Abbildung 2 gezeigte Cytochrom C, das vor rund drei Milliarden Jahren (also schon rund 1.5 Milliarden Jahre nach der Entstehung der Erde zufällig auf die Welt kam. Viele biochemischen Reaktionen, wie die Spaltung des Sauerstoffs in der Atmungskette (d.h. währen der oxydativen Phosphorylierung in den Mitochindrien, den Kraftwerken der Zelle), sind mit einem Transfer von Elektronen zwischen den beteiligten Molekülen verknüpft. Freie Elektronen können in Wasser nur für ca eine Milliardstel Sekunde stabilisiert werden, in dem sie sich mit einer Wasserhülle umgeben. Diese solvatisierten Elektronen vereinen sich danach mit Wassermolekülen, unter Erzeugung lebensgefährlicher Radikale. Daher musste die Natur eine Methode finden, die Elektronen abzufangen und so zu speichern, dass sie in kontrollierter Weise wieder auf andere Moleküle übertragen werden können.

Ein optimaler Weg dazu ist die Bindung an Metallionen wie Eisen (nach der Reaktion ) und die Bindung dieser Ionen an organische Moleküle (wie Porphyrine). Durch Einbetten dieser Metallkomplexe (auch Chelate genannt) in Proteine schaffte die Natur Reaktionsräume, in denen die Prozesse kontrolliert ablaufen können. Porphyrine spielen in zahlreichen biochemischen Prozessen die Rolle von Elektronen-Donatoren und Akzeptoren. Ein Beispiel von zentraler Bedeutung für die Energiegewinnung ist Chlorophyll, bei dem die Rolle von Eisen durch Magnesium übernommen wird. Dieser Komplex ist in die Reaktionszentren der Pflanzenzellen eingebettet und liefert Elektronen für die Spaltung von Wasser unter Erzeugung Sauerstoff (

)

Abbildung 2.

Illustration der Speicherung der bei der Spaltung des Sauerstoffs (

Selbstorganisation biologischer Materialien durch formabhängige zwischenmolekulare Kräfte

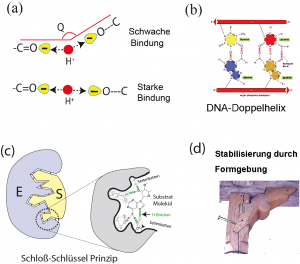

Ein fundamentales Beispiel des Zusammenspiels zwischen Physik und Genetik ist die Selbstorganisation lebender Materie oder die Erkennung biologischer Makromoleküle durch formabhängige zwischenmolekulare Kräfte. Das wohl wichtigste Beispiel einer formabhängigen zwischenmolekularen Kraft ist die Wasserstoffbrücke (s. Abbildung 3). Diese bilden sich zwischen stark polaren Atomen, wie Sauerstoff und Stickstoff; die eine hohe Affinität für Elektronen haben. Sie teilen sich das von einem Wasserstoffatom eingebrachte Elektron. Dieses oszilliert zwischen den beiden Atomen hin und her (und zwar in etwa einer Billiardstel Sekunde) und sorgt so für die Attraktion zwischen den Molekülen. Die schwachen Verbindungen spielen für die physikalischen Eigenschaften des Wassers eine ungeheuer wichtige Rolle. Sie sorgen z.B. dafür, dass Wasser bei 4°C eine höhere Dichte hat als Eis und die Seen und Flüsse daher im Winter nicht bis auf den Grund gefrieren.

Für die Selbstorganisation der Biomaterialien am wichtigsten ist, dass die Bindungsstärke maximal ist, wenn das Proton und die beiden beteiligten Bindungen (-C= O und O-C- im Fall der Abbildung 3a) auf einer Linie liegen. Die Richtungsabhängigkeit der Bindungsstärke sorgt dafür, dass sich Proteine richtig falten. Sie ist absolute Voraussetzung für die Spezifität der Basenpaarung in der DNS und damit für die hohe Zuverlässigkeit des genetischen Codes. Zusammen mit Salzbrücken (Bindungen zwischen entgegengerichtet geladenen Aminosäuren) sorgt sie dafür, dass sich zwei Spezies von Proteinen in einer Zelle unter Millionen anderen mit hoher Zuverlässigkeit erkennen und dass nur sie zusammen reagieren können, wie das in Abbildung 3c gezeigte Enzym (E) und sein Substrat (S). Man bezeichnet das Zusammenwirken der Form der Moleküle und der Richtungsabhängigkeit der zwischenmolekularen Wechselwirkung oft als Schloss -Schlüssel-Prinzip. Dasselbe Prinzip nutzt eigentlich auch der Zimmermann wenn er, durch Formgebung der Zapfen, Balken so zusammenfügt, dass Fachwerkhäuser besonders stabil sind.

Die genaue Form der Bindungstasche ist durch die Art und die Anordnung der Aminosäuren in dem Enzym bestimmt, die im Gen festgelegt ist. Kleine Änderung der Struktur des Enzyms, die durch Einbau einer einzigen falschen Aminosäure (Punkt-Mutation genannt) entstehen, können fatale Folgen für die Funktion unseres Organismus haben und sind oft die Ursache chronischer Erkrankungen. Ein prominentes Beispiel ist die Sichelzellenanämie, die weiter unten beschrieben wird.

Abbildung 3.

a)Wasserstoffbrücke: Prototyp einer formabhängigen zwischenmolekularen Kraft. Die Bindungsstärke der H- Brücke ist am größten für einen Winkel von

b) Stabilisierung der DNS Doppelhelix durch Optimierung der durch H- Brücken verbundenen Basen der Ribonukleinsäuren. Man beachte, dass die Form und die Richtung der H-Brücken genau übereinstimmen müssen.

c) Diese Abbildung zeigt die Passung eines kleinen Moleküls in die Bindungstasche eines Enzyms. Die Formen der Bindungstasche und des Moleküls sind so aufeinander abgestimmt, dass die Anziehungskräfte durch die Wasserstoffbrücken optimiert werden. Die Situation gleicht der Passung des Schlüsels zum Schloss und man spricht daher von molekularen Schloss-Schlüssel-Kräften. Das rechte Bild zeigt Details der zwischenmolekukaren Bindung.

d) Das Bild zeigt, dass der Zimmermann dieselbe Strategie der optimalen Passung benutzt wenn er Balken durch Zapfen verbindet.

Die Sichelzellen-Anämie: Fatale Folge einer Punktmutation

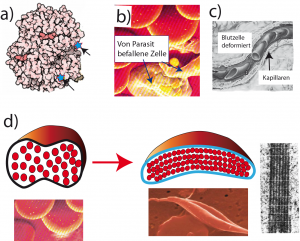

Das Zusammenspiel zwischen Physik und Genetik kann auch fatale Folgen haben. Ein berühmtes Beispiel ist die Sichelzellenanämie, eine genetische Krankheit, die vor allem bei Menschen südlich der Sahara und der schwarzen Bevölkerung in den USA auftritt. Eine positive Folge der Mutation ist eine Erhöhung der Resistenz der Menschen gegen Malaria. Ihr Name rührt daher, dass die roten Blutzellen, eine sichelartige Form annehmen. Normale Zellen (mit der typischen bikonkaven Form) sind sehr weich und können durch den Blutdruck leicht durch die engen Kapillaren gedrückt werden (s. Abbildung 4a und 4). Die Sichelzellen sind dagegen sehr steif und verstopfen die Blutgefäße.

Es war eine große Überraschung, als vor rund 60 Jahren (1949-1951) Linus Pauling (der zweifache Nobelpreisträger, für Chemie und Frieden) herausfand, dass die Sichelzellenanämie die Folge einer Punktmutation des Sauerstoffträgers Hämoglobin ist; ein supramolekularer Komplex aus vier Untereinheiten, von denen eine in Abbildung 4a gezeigt wird. Von den146 Aminosäuren dieses Proteins ist eine negativ geladene (Glutaminsäure) durch eine unpolare (Valin) ersetzt worden. Diese minimale Änderung führt dazu, dass Hämoglobin nicht mehr im Zytoplasma der Zellen gelöst wird, sondern nadelförmige Kristalle bildet und die Zelle enorm versteift (wie Abbildung 4d zeigt). Das Beispiel der Sichelzellenanämie zeigt Folgendes: Aufgrund des Zusammenspiels von Physik und Genetik können sehr kleine Änderungen des Genoms die Eigenschaften biologischer Materialien extrem verändern und die Folgen genetischer Manipulationen sind nicht vorhersagbar.

Abbildung 4.

Die Sichelzellenanämie als fatale Folge einer Punktmutation. a) Struktur des Hämoglobins, eines Komplexes aus vier Proteinen (zwei

Der hierarchische Aufbau biologischer Materialien

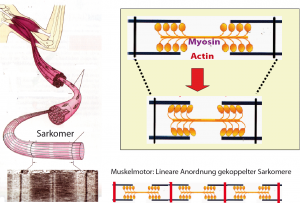

Als ein Paradebeispiel des hierarchischen Aufbaus biologischer Materie betrachten wir die Motoren, welche die Fortbewegung der Lebewesen vorantreiben. Von der Zelle über Spermien bis zum Menschen dienen dazu molekulare Linearmotoren. Im Fall des Muskels besteht dieser aus einem hebelartigen Motor-Protein, dem Myosin, und einer Laufschiene, dem Aktinfilament (s. Abbildung 4a). Das Myosin ist selbst wieder ein modular aufgebautes Protein, das aus einem Funktionsteil (dem Kraft erzeugenden Motorkopf) und einem der Assoziation mit anderen Bausteinen dienenden Stamm besteht.

Die molekulare Struktur des Stamms bestimmt die Selbstorganisation und damit den Einsatzort der Aktin-Myosin-Motoren, während die Geschwindigkeit der Krafterzeugung durch die molekulare Architektur des Motorkopfs bestimmt ist. Es gibt es fast 20 Modifikationen der Myosine, die sich in der, durch die Genetik bestimmte Struktur der Stämme und der Motorköpfe unterscheiden. Wir betrachten zwei Beispiele:

1.) Im Fall unserer Skelettmuskeln assoziieren die Stämme zu einige tausendstel mm langen bipolaren Bündel, aus denen einige hundert krafterzeugende Arme herausragen. Diese assoziieren mit den Aktinfilamenten zu den regelmäßig aufgebauten Sarkomeren, die sich schließlich zu den Muskelfasern unserer Skelettmuskeln zusammenlagern (s. Abbildung 5b). Die Myosine der Muskel (Myosin II genannt) können nur durch synchronisiertes Schlagen große Kräfte erzeugen. Sie arbeiten daher wie Ruderer. Dafür sind sie sehr schnell und Sarkomere können in rund 10 msec kontrahieren.

2.) Die Stämme der dem intrazellulären Transport dienenden Motoren (wie Myosin V in Abbildung 5a) binden intrazelluläre Organellen und transportieren diese durch die Zellen. Daher können einzelne Motoren auf den Aktin-Schienen laufen und Kräfte von rund 5 Piko-Newton erzeugen. Sie sind dafür wesentlich langsamer.

Abbildung 5a.

Motoren als Lastenträger. Links: karikative Darstellung eines auf einer Aktinschiene laufenden Myosin Motors (z.B. Myosin V), der selbständig laufen und Lasten durch die Zellen transportieren kann. Die beiden Füßchen des Motors bewegen sich schrittweise, fast ähnlich wie unsere Beine, indem das hintere Bein nach vorne schwenkt, sich auf der Schiene festkrallt und so zu dem neuen Standbein wird. Jeder Schritt erfordert die Abspaltung einer Phosphatgruppe von der energiereichen Verbindung Adenosintriphosphat. Mittleres Bild: Molekulare Struktur des Motorkopfs des Myosins, die zeigt, dass es sich um eine komplexe molekulare Maschine handelt. Rechtes Bild: Ein typisches Experiment zur Messung der durch die molekularen Motoren erzeugten Kräfte. Man fixiert die Aktinschiene auf einer Glasplatte, koppelt einen oder mehrere Myosin-Motoren an ein rund 1 Mikrometer großes magnetisches Kügelchen an und deponiert dieses auf der Laufschiene. Man kann mit Magneten an den Kügelchen parallel oder senkrecht zum Filament ziehen. Im ersten Fall bestimmt man die Transportkräfte und in zweiten die Stärke der Myosin-Aktin-Bimdung. (Nach Alexander Roth, Doktorarbeit Physik Department TUM).

Abbildung 5b.

Motoren als Ruderer: Links: Hierarchischer Aufbau des Skelettmuskels aus hintereinander geschalteten elementaren Motoren von etwa 2

Die Natur musste während der Evolution die Skalengesetze der Physik beachten

Als Kind ist man von der Idee begeistert, dass auf dem Mond viele größere Menschen und Tiere leben könnten als auf der Erden. In der Schule lernt man dann, dass es an der Schwerkraft liegt, aber versteht nicht warum. Tatsächlich ist dies ein sehr einfaches aber lehrreiches Beispiel dafür, dass die Grenzen des Wachstums nicht durch die Genetik sondern durch Skalengesetze der Physik bestimmt sind. Dies hat uns schon Galilei am Beispiel der Grenzen des Größenwachstums gezeigt (s. Abbildung 6). Bei einer Vergrößerung der Dimension L eines Wirbeltieres um den Faktor c (sagen wir c= 10) nimmt das Gewicht mit der dritten Potenz der Länge (also um einen Faktor 1000) zu. Der Durchmesser der Knochen wächst aber nur mit dem Quadrat von L ??(also ?um den Faktor 100). Da die Belastbarkeit der Knochen aber durch deren Durchmesser bestimmt ist, müsste die Dicke der Knochen um den Faktor (d.h. um das 31.6 fache) steigen, um die mechanische Stabilität des größeren Lebewesens zu gewährleisten. Solch breite Beine wären schon aus anatomischen Gründen nicht realisierbar.

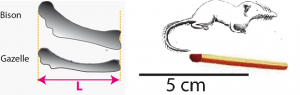

Galilei war ein Revolutionär der Naturwissenschaft, der uns erstmals lehrte, dass eine Theorie nur dann etwas taugt, wenn man auch experimentelle Beweise vorlegen kann. Zum Beweis seiner These verglich Galilei die Beinknochen des Bisons und der Gazelle miteinander. Wie Abbildung 6a zeigt, ist die auf dieselbe Länge normierte Dicke der Beinknochen des Bisons um mehr als ein Faktor zwei größer ist als die der Gazellen, d.h. das Skalengesetz ist näherungsweise erfüllt.

Ein Ausweg aus der Zwangsbedingung wäre gewesen, stabileres Knochenmaterial zu entwickeln, indem man dessen Massendichte oder die mechanische Festigkeit E erhöht. Dabei ist E der Elastizitätsmodul. Dieser gibt an, wie groß die relative Längenänderung

der Knochen ist, wenn man eine Zug-Spannung (= Kraft F pro Fläche der Knochen) anlegt. Falls die Anatomie oder die Form der Lebewesen (z.B. die Zahl der Beine) nicht geändert wird, müsste dies allerdings so geschehen, dass die dimensionslose Größe

(wir könnten G die Galilei Zahl nennen) konstant bleibt. Da die biologische Evolution jedoch nur durch viele kleine Mutationen des Genoms erfolgen kann, war dieser Ausweg beim Stand der Evolution nach dem Erscheinen der Wirbeltiere nicht mehr möglich.

Abbildung 6: Das rechte Bild zeigt die auf dieselbe Länge normierten Beinknochen des Wisent (

Rechtes Bild. Zu den kleinsten Warmblüter gehört die Toskanische Spitzmaus, die nur etwa 5 cm lang wird. Im Text wird beschrieben, weshalb das Größenwachstum auch nach unten durch ein Skalengesetze beschränkt ist.

Galilei zeigte uns auch, dass das Wachstum nach unten begrenzt ist und führt als Beweis die Toskanische Spitzmaus an, der kleinste bisher bekannte Warmblütler (s. Abbildung 6b). Die Ursache ist hier folgende: Ein Großteil der Nahrung der Tiere dient dazu, die Körpertemperatur konstant zu halten, Nun ist der Wärmeverlust durch Abstrahlung proportional zur Oberfläche, (oder zum Quadrat der Größe L). Da der Stoffwechsel ähnlich abläuft, wie bei großen Tieren steigt die notwendige Nahrungsaufnahme mit der dritten Potenz der Länge. Je kleiner also das Tier wird, umso mehr muss es, bezogen auf seine Körpergröße, fressen, um zu überleben.

Um also die ganze Größenskala der Lebensformen zu überbrücken, musste die Natur Systemwechsel vornehmen oder neue Konstruktions-Strategien erfinden. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Ein für unser Überleben besonders wichtiges ist die Evolution von Nervenleitern mit Myelinhüllen. Die Nervenleiter einfacher Lebewesen (wie Krebse) bestehen aus einfachen röhrenförmigen Biomembranen (mit Durchmessern von etwa 0.5 Mikrometer). In höheren Lebewesen sind viele Nervenleiter (wie die etwa 1 m langen Axone von den Tastorganen zum Gehirn) zusätzlich von Myelinhüllen (das sind Schichten aus zahlreichen elektrisch isolierenden Membranen) umgeben. Ohne diese Myelinhüllen wäre die Fortpflanzung der Nervenimpulse und damit unser Reaktionsvermögen zu langsam, um zu überleben. Dies liegt daran, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Nervenimpuls mit der dritten Wurzel aus dem Durchmesser der Nervenleiter ansteigt. Mit der Ausbildung der Myelinhüllen hat die Natur das Problem umgangen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Nervensignale von auf

erhöht. Da die Physik der Nervenleitung sehr kompliziert ist, wird der interessierte Leser auf die Literatur verwiesen (s. E. Sackmann und R. Merkel ‘Lehrbuch der Biophysik’, Kapitel 16.3).

Wie das Beispiel der Nervenleiter zeigt, hat die Natur im Laufe der Evolution neue Konstruktionsprinzipien eingeführt, um die durch Skalengesetze gesetzten Grenzen zu überwinden. Wir wollen im Folgenden ein Beispiel ansehen, das uns gleichzeitig zeigt, welch wunderbare Maschinen Mutter Natur im Laufe der Evolution entwickelt hat. Heute wird oft vom Bau von Nano-Maschinen geredet. Die Natur hat uns gezeigt, wie man vorgehen muß.

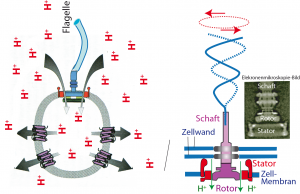

Vom Rotations- zum Linearmotor: Paradigmenwechsel auf dem Weg zu höheren Lebensformen

Wir hatten oben gelernt, wie universell der Linearmotor aus Myosin und Aktin variiert werden kann, um so unterschiedliche Aufgaben wie das Kriechen der Zellen, den Materialtransport in Zellen oder die Kontraktion der Muskel zu bewerkstelligen. Einige Milliarden Jahre früher (d.h. 3.000.000.000 v Ch. statt 500.000.000 b.Ch.) ist der in Abbildung 6a Rotationsmotor auf die Welt gekommen.

Abbildung 6 a. Rotationsmotor der Bakterien: eines der eindrucksvollsten Beispiele der Evolution molekularer Maschinen. Das rechte, schematische Bild eines Bakteriums zeigt, dass die Entwicklung des Protonengetriebenen Motors wahrscheinlich parallel mit der Evolution der Protonenpumpen verlief. Letztere dienten ursprünglich dazu, Protonen aus der Zelle zu pumpen, um die Übersäuerung der Zytoplasmem der Bakterien zu vermeiden. In der späteren Phase der Entwicklung nutzten die Bakterien die Pumpen zur Aufrechterhaltung eines Protonengradienten zwischen dem Außenraum und dem Zytoplasma. Das rechte Bild zeigt den Aufbau des Motors aus Stator, Rotator und Antriebsachse. Die Ähnlichkeit mit unseren heutigen Elektromotoren ist frappierend.

Der Wechsel der Antriebsmotoren schwimmender Lebewesen beim Übergang vom Bakterium zum Fisch zeigt besonders eindruckvoll, welch smarter Konstrukteur Mutter Natur ist. Während Bakterien sich durch rotierende Bewegung der Flagellen durchs Wasser bewegen, tun dies Fische oder Menschen durch Erzeugung einer meist turbulenten Strömung, die sich weit in die umgebende Flüssigkeit erstreckt (siehe Abbildung 6b). Nach dem Newtonschen Gesetz der Reibungskraft in zähen Flüssigkeiten erzeugt diese auf den Körper des Fisches eine Reibungskraft (pro Oberfläche) der Größenordnung . Dabei ist L die Länge des Fisches,

die Zähigkeit der Flüssigkeit und

der Gradient der Strömungsgeschwindigkeit senkrecht zur Längsachse des Fisches. Der Grund für die Reibung ist die Haftung der Flüssigkeit auf der Körperoberfläche (an der die Strömungsgeschwindigkeit daher gleich der des Fisches ist), weshalb die Geschwindigkeit v von der Oberfläche des Fisches nach außen (in z-Richtung) abnimmt. Man nennt die räumlich variable Geschwindigkeit oft das Geschwindigkeitsfeld (siehe Abbildung 6b). Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass sich v stets um denselben Betrag

ändert, wenn wir uns um gleiche Strecken

von der Oberfläche weg bewegen. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz (Kraft = Gegenkraft) erzeugt die Reibungskraft

eine gleich große Kraft Antriebskraft

in Vorwärtsrichtung.

Abbildung. 6b: Links. Bildung einer turbulenten Strömung am hinteren Ende der Fische, die hauptsächlich durch die Bewegung der Schwanzflossen erzeugt wird. Durch die Bewegung des Fisches entsteht ein Geschwindigkeitsfeld das nach außen abnimmt, da die Flüssigkeit an der Oberfläche des Fisches haftet. Dadurch entsteht eine Reibungskraft

Weshalb war der Paradigmenwechsel vom Rotationsmotor zum Linearmotor notwendig? Ein Problem war sicher die Schwierigkeit Millionen von Rotationsmotoren zu Muskeln zusammenzufügen, um größere Tiere schnell zu bewegen. Viel wichtiger war jedoch die durch die Skalengesetze der Hydrodynamik bestimmten physikalische Randbedingungen, wie uns der große Hydrodynamiker G. Taylor vor rund 60 Jahren zeigte (dessen Betrachtung wir im Folgenden wiedergeben).

Wie jeder Ingenieur und Physiker lernt, spielt bei einer Änderung der Größe des Objekts (z. B. der Größe des Fisches) die nicht von der Größe abhängige Reynolds-Zahl:

eine zentrale Rolle, wobei die Dichte und

die Zähigkeit des Mediums ist). Jeder Fahrradfahrer kann sich vorstellen, dass dies ein wichtige Größe ist, vor allem wenn er mit der Reibungskraft des Gegenwinds zu kämpfen hat. Falls die Reynoldszahlen zweier Systeme (z.B. ein Flugzeug und dessen Modell im Windkanal) gleich sind, stimmen die Strömungsmuster und die Antriebskräfte überein. Aus diesem Grund spielt die Reynoldszahl in der Technik eine große Rolle.

Wegen des enormen Größenunterschieds ist die (von der Länge L abhängige) Reynoldszahl eines Bakteriums (das etwa lang ist) bei gleicher Geschwindigkeit v um 6 Größenordnungen kleiner als der Wert eines 1 m langen Fisches. In anderen Worten: Die Reibung ist so groß, dass das Bakterium kein Strömungsfeld erzeugen kann, es sei denn, es bewegt sich eine Million mal schneller als ein Fisch. Wir können auch sagen: Das schwimmende Bakterium fühlt sich wie ein Fisch der in Honig schwimmen müsste.

G. Taylor (der gleichzeitig eine genialer Theoretiker und Experimentator war) zeigte uns in recht komplizierten Rechnungen, dass die Rotations- und Wellenbewegung der Flagellen für kleine Tiere der ideale Antrieb ist. Er baute auch mechanische Modell der Bakterien und zeigte in schönen Experimenten, dass die Flagellen in Flüssigkeiten kleiner Reibung keine Antriebskraft erzeugen können; es sei denn sie würden sich wie schnell wie Schiffsschrauben bewegen und turbulente Strömungen erzeugen.

Im wesentlichen geht Taylors Argumentation wie folgt: Bei der Rotationsbewegung der Flagellen unterliegen diese einer extrem anisotropen Reibungskraft. Diese in Richtung der Längsachse zweimal so groß wie senkrecht. Dadurch entsteht eine in Richtung der Längsachse wirkende Reibungskraft welche das Tier vorantreibt (allerdings mit maximaler Geschwindigkeit von ). Es handelt sich im Übrigen um denselben Mechanismus, der Schraube beim Drehen in die Wand treibt. In anderen Worten: Bakterien bewegen sich durch Wasser wie Schrauben in die Wand. Dieser Mechanismus würde bei hohen Reynoldszahlen nicht funktionieren, d.h. Flagellen sind keine Schiffsschrauben.

Die Natur als Konstrukteur

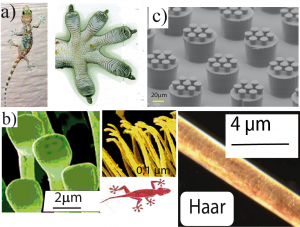

Wir mögen Fliegen nicht, aber wir beneiden sie um ihre Fähigkeit die Wände hochzugehen oder an der Decke entlang zu laufen. Noch beeindruckender ist diese Fähigkeit bei Eidechsen oder den mehrere 10 cm langen Geckos. Auch hier haben Sie sich sicherlich schon gefragt, wie die Tiere das machen und ob man dies nicht auch lernen könnte, um damit an Wände oder Felswänden hochzulaufen. Schon Aristosteles hat sich darüber Gedanken gemacht.

Die Entwicklung dieser Fähigkeit ist ein besonders schönes Beispiel dafür, wie Mutter Natur Skalengesetze der Physik ausnutzte, um neue Fähigkeiten der Tiere zu entwickeln. Damit die Tiere senkrechte Wände hoch gehen können, braucht man zunächst eine Anziehungskraft zwischen den Füßen und der Wand. Dabei handelt es sich (aus heutiger Sicht) um dieselben universellen Kohäsionskräfte welche auch die Moleküle zusammenhalten und die man in der Physik und Chemie unter dem Namen Van der Waals Kräfte kennt. Sie beruhen auf der attraktiven Kraft zwischen elektrischen Dipolen in den Oberflächen.

Um zu verstehen, wie die Natur das Problem gelöst hat, vergleichen wird die Füße verschiedener Tiere, wie Fliegen, Spinnen oder Geckos mit unseren. Während unsere Fußsohlen glatt sind, besitzen die der Insekten und Echsen, viele kleine haarartige Auswüchse (sog. Borsten oder Setae), die oft an der Spitze verbreitert sind und eine glatte Oberfläche besitzen (s. Abbildung. 7). Vergleichen wir nun die Füße verschiedener Tiere, so stellen wir etwas Erstaunliches fest. Je größer das Gewicht, umso kleiner und dichter angeordnet sind die Füßchen. So haben kleine Käfer (die etwa 10 Milligramm wiegen) einige hundert Setae pro ), während Spinnen (Gewicht 100 mg) 10 Millionen und 100 Gramm schwere Geckos sogar 1 Milliarde Borsten pro Quadratmillimeter besitzen. Es gilt wieder ein Skalengesetz zwischen der Zahl der Füßchen pro Fläche (d.h. der Dichte) und der Masse des Tieres:

Dichte der Füßchen (n) = const Masse .

Kann man das verstehen? Die Antwort ist ja und sie liefert uns gleichzeitig eine Erklärung für den physikalischen Mechanismus der Haftung. Allerdings würde die Darstellung der physikalischen Grundlagen dieses Gesetzes eine Einführung in die Theorie der Elastizität und der Kapillarität erfordern und wir können daher hier nur das Ergebnis berichten und den interessierten Leser auf die unten zitierte Originalliteratur (Arzt et al PNAS 100. (2003)) verweisen. Dieses lautet: Teilen wir die Fläche einer Fußsohle in n Teile (und zwar so, dass die Gesamtfläche erhalten bleibt) so steigt die Stärke der gesamten Adhäsionskraft mit der Wurzel aus n an. Berücksichtigt man nun noch, dass die weichen Füßchen durch die Van der Waals-Kraft deformiert werden so kann man, unter Anwendung der Theorie der Elastizität, das Skalengesetz beweisen.

Abbildung 7: Oben: Bild des Geckos und eines Fußes. Man beachte die auf der Innenseite der Füße parallel angeordneten Lamellen. Sie bestehe aus den im unteren Bild gezeigten Borsten (sog Setae) aus Keratin, die an den Enden in einige hundert noch feinere Härchen (Spatulae) auffächern, wie das Bild 7b zeigt. Deren Enden sind leicht verbreitert und besitzen eine glatte Oberfläche. Insgesamt kann ein Gecko bis zu einer Million Setae besitzen. (b) Vergleich der Füßchen der Fliegen und der Geckos.(modifiziert nach Arzt et al PNAS 100). c)Durch moderne Methoden der Mikrostrukturierung hergestellte künstliche Geckofüße.

Natürlich gibt es derzeit viele Bemühungen, den Trick der Geckos für technische Zwecke auszunutzen, beispielsweise zum Bau von Robotern, welche senkrecht die Wände hoch laufen können. Man könnte daran denken, Schuhe herzustellen, die uns die Fähigkeit der Geckos verleihen. Nach der obigen Formel müsste die Zahl der Setae nochmals fast um eine Faktor 1000 dichter werden, was technisch sehr schwierig ist. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass die Geckos bei jedem Schritt mit weniger als 1\

Epilog

Die Wege der biologischen Evolution der belebten Welt wird noch lange ein Geheimnis bleiben, über das wir nur staunen können. Vor allem die Frage, wie die Transkription der DNS in Proteine entstand ist völlig offen. Die Vielfalt des Lebens die wir heute sehen, spiegelt nur die Evolutionsschritte wieder die erfolgreich waren, d.h. überlebensfähige Lebewesen hervorbrachten.

Wir haben uns hier nur mit der Frage befasst, wie physikalische Prinzipien halfen, durch Mutationen der DNS entstandene neue Strukturen zu kombinieren, um die Vielfalt der Lebewesen durch hierarchischen Aufbau aus erstaunlich wenigen Bausteinen zu realisieren. Die Bedeutung des Zusammenspiels zwischen Physik und Genetik als treibende Kraft der biologischen Evolution wurde in den bisherigen Diskussionen außer Acht gelassen.

Wir haben auch nicht über einen wichtigen Regulator der Evolution gesprochen: die Physik der Selbstorganisation biologischer Materialien. Diese Diskussion hätte die Einführung neuer physikalischer Konzepte erfordert und den Rahmen des Vortrags gesprengt.

Ein Ziel des Vortrags war auch zu zeigen, dass die belebte Natur Materialien oder Maschinen herstellt oder physikalisch-chemische Konzepte zu deren Herstellung benutzt, die wir in der Technik oft parallel entwickelt haben, was uns manchmal enttäuscht. Andererseits hatte die Natur ca 3 Milliarden Jahre Zeit zum Spielen und Optimieren, während der Mensch dies durch Nachdenken in ein paar tausend Jahre schaffte. So gesehen sind wir wirklich die Krone der Schöpfung.

Referenzen:

Denkschrift zum Jahr der Physik, Deutsche Physikalische Gesellschaft 2000

E. Schrödinger Was ist Leben (Piper Verlag)

E. Sackmann und R. Merkel in Kapitel 1 in Lehrbuch der Biophysik Wiley Verlag 2009.

E. Arzt, S. Gorb und R. Spolenak From micro to nano contacts in biological attachment devices Proc. Natl. Acad. Sci USA 100; 10603-10606; 2003